Scacciò tutti fuori del tempio

3 marzo 2024 – III Domenica di Quaresima

Prima Lettura: Gen 37,3-4.12-13.17-28

Seconda Lettura: 1Cor 1,22-25

Vangelo: Gv 2,13-25

Due parole sulle Parole di Paolo:

Al tempo di Paolo, i Greci – pagani, nel senso che credevano negli déi dell’Olimpo – non capivano come la morte di un semplice ebreo potesse essere considerata il culmine della storia, mentre gli ebrei non riuscivano a capire come proprio la crocifissione e resurrezione del Messia tanto atteso fosse il mezzo scelto da Dio per instaurare il suo Regno.

Per noi, però, oggi, la croce è ancora una follia, sia per il non credente che per il religioso. O abbiamo una mentalità pseudoscientifica e vogliamo le prove, cioè aspettiamo ancora i miracoli pur non essendo credenti né in Dio, né in Giove, né in Giunone, ed è questo l’ateismo contemporaneo, o siamo intellettuali e aspireremmo ancora ad una spiegazione razionale.

In relazione alla finalità salvifica della croce, l’uomo comune e credente invece o si considera “non così cattivo” e quindi non bisognoso di essere “perdonato” da Dio, oppure pensa di riscattarsi facendo del bene. In ogni caso, la limpidezza del messaggio della Croce continua ad essere percepita come notizia scandalosa o folle:

«Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato (gratuitamente) il suo Figlio unigenito affinché chiunque (il pagano e il religioso, il greco e il giudeo) creda (unica cosa da fare) in lui (in nessun altro), non perisca, ma abbia la vita eterna” (Gv 3:16).

Sul Vangelo:

Da bambino, quando percepivo un’ingiustizia oppure quando qualcuno veniva punito al posto di qualcun altro, o mi sembrava che gli adulti abusassero della loro autorità, letteralmente mi arrabbiavo. Adesso pure.

Da bambino diventavo collerico anche quando mi prendevano troppo in giro. Come spesso succede tra bambini, quando poi si veniva indotti a chiarirsi a parole l’un l’altro e anche, perché no, a scusarsi dell’incomprensione, la tensione si placava rapidamente e potevo perdonare l’offesa ricevuta, vera o presunta. Adesso, di meno, perché ho a che fare con gli adulti: sono peggiorato?

Paolo, in Ef 4,26 scrive: “Nell’ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo.”

Da adolescente ho imparato ovviamente a controllare la “rabbia”, a mettere le mani in tasca e a stringere le dita molto forte, quando sentivo che l’istinto bieco mi spingeva piuttosto a sferrare un cazzotto. Sono stato educato – molto correttamente – a distinguere la “collera” dell’uomo dalla “rabbia” dei cani e oggi penso che la collera brutale che si trasforma in rabbia animalesca sia parte di ciò che chiamiamo “male”, come dimostra purtroppo la cronaca nera anche recente.

All’inizio del mio ministero mi sentivo a disagio, leggendo il brano del Vangelo di oggi. Come commentarlo? Come può la collera essere santa? Come si può rendere ragione dell’ ira di Dio o di quella del Nazareno che rovescia i banchi del mercato? Cosa dire, senza ripercorrere i soliti luoghi comuni e leggermente farisaici, che sembrano voler giustificare ora l’Uno, ora l’Altro, rivestendoli di verbose spiegazioni?

La collera che degenera in atto violento, laddove si è impotenti a dimostrare a parole le proprie ragioni, è sempre un male; per esempio, laddove parte uno scappellotto genitoriale, anche giustificabile in alcuni casi, occorrerebbe sempre chiedersi “come mai” si è giunti fin lì.

La collera non necessariamente è parte del male, un peccato da confessare, ma mette in questione il tipo di relazione che abbiamo instaurato con l’altro. Una reazione violenta è sempre una possibilità in più data al male per intromettersi nelle nostre relazioni ed è proprio per questo, io penso, che Paolo scrive: “…non tramonti il sole sopra la vostra ira”: deve durare poco, non deve diventare risentimento, ci si deve riconciliare al più presto.

Fin qui l’etica cristiana.

L’ira, quindi, è un sentimento che può prendere due diverse direzioni, una verso la vita, una verso la morte. Sono due direzioni antitetiche e possono entrambe prendere il sopravvento dentro di noi, diciamo una facendoci arrossire e l’altra facendoci impallidire. La prima è un’emozione forte, improvvisa, giustificata, ma di breve durata, senza gesti violenti, l’altra può essere altrettanto forte, improvvisa, lunga o breve, ma se degenera in gesto violento e diventa aggressione fisica, anche di lieve entità, mette in discussione la nostra persona e quella dell’altro. Ogni credente dovrebbe sentire risuonare nelle proprie orecchie la Parola in Mt 26,50-54: “…Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli?’”

La possibilità di adirarsi è quindi prevista, anzi fa parte dei quei meccanismi di difesa addirittura positivi, perché possiamo prendere risoluzioni efficaci e ragionevoli per cercare di fermare comportamenti incongrui, ingiusti o malevoli, ma queste risoluzioni mai deriveranno dal nostro personale istinto violento e vendicativo.

Se un’altra auto tampona la vostra, vi innervosite, magari scendete urlando poco urbanamente, ma non scendete per prendere a schiaffi chi vi ha tamponato, anzi forse non vi passa neanche per l’anticamera del cervello. Si tratta di una reazione innocente, che non comporta odio, azione violenta o vendicativa e dunque non è neanche pericolosa per l’altro.

D’altra parte, la collera, più simile, come io dico, alla rabbia del cane, quella che fa impallidire, suscita il desiderio di vendetta: è lo stesso tipo di sentimento che alberga nel cuore di Esaù contro il fratello che gli ha sottratto la primogenitura. Esiste in lingua italiana anche un detto: la rabbia è un piatto che va servito freddo, cioè dev’essere controllata, sbollentata e raffreddata, allora non fa male.

Ma veniamo alle “arrabbiature sacre”, come quando Gesù scaccia i mercanti dal tempio; io credo che l’atto di rovesciare i banchi (non i mercanti) e di cacciare fuori dal tempio pecore e buoi con gli agenti della loro compravendita (i mercanti) sia una reazione per l’indignazione rispetto alla gravità dell’ingiustizia subita.

Come è possibile occuparsi solo di compravendite, proprio dentro il tempio e proprio alla vigilia della pasqua, commemorazione di un avvenimento unico quale la liberazione del popolo dalla schiavitù? Cosa ha a che fare il commercio di animali e il cambio della valuta con il rendere gloria e il ringraziare il Dio d’Israele? Come può essere vissuto un rapporto con Dio in questo modo? Di fronte all’enorme incongruità ed infedeltà del popolo che ricade sempre nello stesso errore, così come Mosè aveva frantumato nell’ira le Tavole della Legge dategli dal Signore, accorgendosi che i suoi nel frattempo avevano fatto dell’oro il proprio idolo, ora Gesù, cacciando animali e mercanti con la cordicella, ancora una volta chiarisce nei fatti lo stesso principio.

Non è che Mosè abbia spaccato le tavole di pietra in testa a qualcuno… Per Mosè la propria ira è quella di Dio stesso, è nel nome stesso di Dio che egli infrange le Tavole della Legge, ed esprime col suo gesto ciò che gli è impossibile spiegare a Israele, condannando con indignazione ciò che attacca alle radici la fonte della vita, ciò che infligge colpi mortali alla vita: egoismo, volontà di potere, dominio sull’altro, istinto di sopraffazione; di fronte alla tomba in cui tutto questo tende a rinchiuderci, la Vita diventa più forte, si erge imponendo la propria forza, impedendo di rescindere il legame con il suo creatore.

L’ira è un passaggio della vita, non siamo destinati a rimanere in quel passaggio, nel mezzo dell’esistenza, perché la vita consiste nel passare da un luogo all’altro e nell’attraversare soglie, è un passare oltre nell’incontro con gli altri e la benedizione arriva dopo una lotta, la benedizione è il frutto dell’essere passati oltre rimanendo nell’amore. Inoltre, la Bibbia chiama la benedizione attraverso la prole, vale a dire, attraverso la vita che viene data in dono, che amiamo smisuratamente fino a scoprire che va oltre noi stessi, all’infinito. In materia di benedizione, Dio avrà l’ultima parola e non importa quanto la nostra vita possa essere curva, perché la benedizione di Dio è scritta direttamente su di essa, a patto che abbiamo il coraggio di portare avanti quel che siamo, anche nell’ira e forse in parte anche nella ribellione, intese come passi difficili, da superare, ma vitali.

Che l’ira possa indicarci la via della santificazione è un’idea francamente “innaturale”, eppure, per crederci, dobbiamo attraversarla, come ogni esperienza, con il Signore accanto e non da soli e saremo invitati ad andare fino in fondo alla vera conversione.

Il profeta Osea ci aiuta a farlo: “Il mio cuore è turbato e allo stesso tempo la mia pietà è commossa. Non darò sfogo alla mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché io sono Dio e non uomo, in mezzo a voi sono santo; non verrò con furore.” (Osea 11,8b-9). C’è un po’ di fusione tra Dio e l’umano? Se anche fosse, ciò significa che Dio può stare nelle nostre più intime vicinanze senza minacciare di inghiottirci. Questa esperienza ci dà la garanzia che non ci distruggerà, perché è lì, tra noi, che ha costruito la sua casa. Siamo invitati ad andare fino in fondo nella nostra conversione. Se manteniamo il sospetto, temendo ancora un po’ l’ira del Dio malvagio, non siamo pronti ad essere noi stessi e rimaniamo nel “politicamente corretto” col Signore. Fino alla fine saremo invitati a camminare nella verità, anche se, come per Giacobbe, la lotta lascia il segno.

Non si avanza in amore senza zoppicare.

NB: per leggere la riflessione del 2021 clicca qui

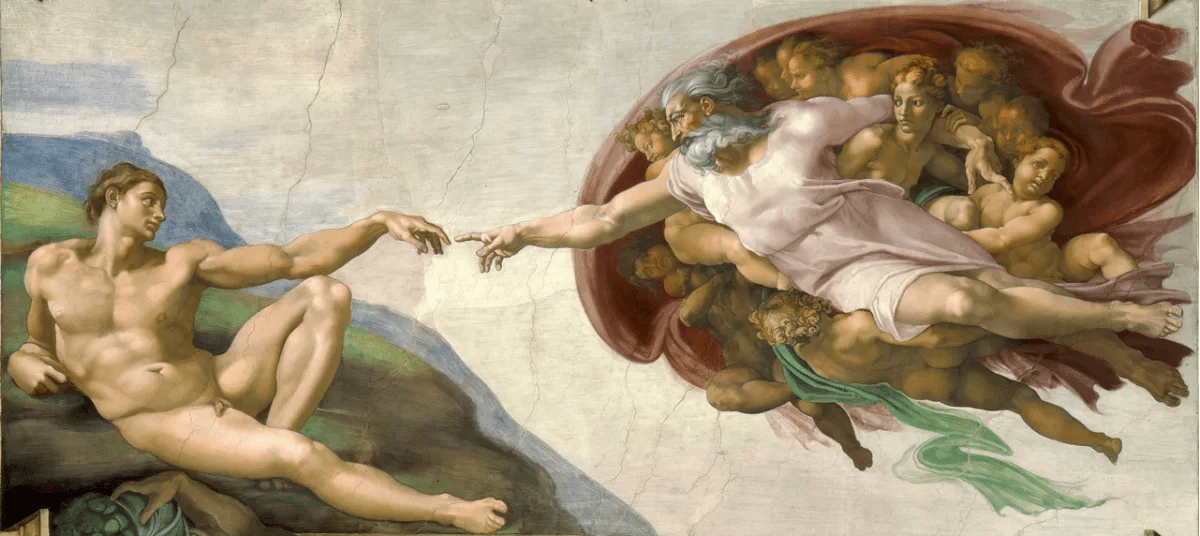

NB: per info sull’immagine di copertina clicca qui