Vegliate in ogni momento

Luca 21,25-28;34-36 – Domenica, 28 novembre 2021

Prima Domenica di Avvento

Il vangelo di questa prima domenica di avvento appartiene al genere apocalittico, spesso confuso con quello escatologico; mentre l’escatologia riguarda ciò che viene alla fine, la parola apocalisse significa rivelazione. Nella prospettiva cristiana la fine è vista come un compimento, come il coronamento dell’opera di Dio e la rivelazione è il chiarimento del senso degli eventi che avvengono tra l’inizio e la fine; si tratta della storia letta nella fede.

Le apocalissi annunciano il futuro? No, se per futuro intendiamo gli eventi precisi che figureranno poi nei libri di storia; le apocalissi rivelano il senso dell’avvenire, cioè il significato e la direzione degli eventi.

Quello che viviamo è opaco; siamo immersi in situazioni che non dominiamo, frutto di fenomeni naturali e della libertà umana. Proviamo ad agire o a reagire e spesso lo facciamo in modo disordinato, goffo, scomposto, talvolta anche in modo malevolo. Questo agire o reagire ci porta da qualche parte? Finisce nel nulla? Finisce in catastrofe?

Cristo è venuto duemila anni fa e ci ha liberati, ci ha slegati, perché potessimo realizzare qualcosa, ha aperto la porta della prigione: fine della schiavitù, fine della sottomissione a “potestati e dominazioni” (Ef 6,12), siano esse economiche, politiche, naturali o umane. Eccoci all’aria aperta! Tutto è da fare, ancora una volta, abbiamo le mani libere per questo. Attenzione, liberi, abbiamo ancora l’impressionante possibilità di ricostruire la nostra schiavitù. Cristo viene tutti i giorni. È “colui che viene” e il Natale celebra questa venuta permanente.

In questo Avvento, come duemila anni fa, è ancora l’apocalisse: barriere, prigioni, condizionamenti, malattie, tutto ciò che Giovanni chiama “il mondo”, tutto questo che è parte di noi, della nostra carne deve sciogliersi. Può far male essere liberati: è una morte cominciata. Scelgo di essere più uomo, di essere più secondo l’uomo compiuto della fine dei tempi, che come il primo Adamo; questo presuppone, ogni volta, in ogni scelta, in ogni decisione che io metta a morte tutti i modi che ho per essere meno uomo e che mi seducono. È la funzione “distruttrice” del Cristo: non ha il suo ruolo solo in ciascuno di noi, la fede giudica incessantemente il mondo, le sue istituzioni, i suoi progetti, le sue realizzazioni; Cristo viene come la spada che opera le necessarie separazioni. Ciò che avviene nel mondo, una nuova creazione, passa attraverso la distruzione: è il Cristo. Il Cristo nel suo mistero di morte e di vita. La Pasqua è ciò che attende il mondo e ciò che il mondo attende. La Pasqua del mondo riguarda ciascuno di noi e l’universo preso nel suo insieme.

Come? Quando?

Non ha senso chiederlo: è già iniziato. Siamo in pieno conflitto, dentro la lotta furiosa tra salute e malattia, prosperità e miseria, dentro e fuori, guerra e pace. Per l’abbattimento o per la costruzione di ponti tra persona e persona, tra popoli, tra culture, tra religioni, tra uomo e natura.

Bisogna smettere di pensare per dicotomie; l’invito a vegliare, a stare allerta dice proprio questo: rischiamo sempre di non vedere, di non identificare o peggio di ignorare la venuta insieme distruttiva e creatrice del Signore; non sappiamo o non vediamo cosa dobbiamo rifiutare e cosa dobbiamo promuovere, rischiamo – nel sonno – di prendere per vita ciò che è contro la vita e che viene a mettere a morte. Dio sorprende sempre, e bisogna essere vigili per vedere nella notte l’azione unificatrice e pacificante del Cristo.

L’attesa di cui parla la Scrittura può trasformarsi nei suoi palliativi: dissolversi nel “divertimento” di cui scriveva Pascal o nell’impazienza che si fa madre della violenza così, come l’ideologia diventa parodia della speranza. Ricordo la sproporzionata fiducia dello scientismo nei confronti della ricerca scientifica, o i domani suonanti e cantanti dell’utopia politica.

Ciò non significa che le varie ricerche umane siano prive di valore, ma che è opportuno indulgervi con umiltà, sapendo che il successo in queste materie non risolverà tutti i nostri problemi, a motivo del fatto che l’attesa umana, nella sua verità, non è attesa teorica, né di qualcosa, ma di qualcuno, qualcuno che ci riconosce e vuole che esistiamo.

Questo si verifica a livello della psicologia più elementare, ma va ben oltre, perché quello che attendiamo è il legame d’amore che tesse una umanità nuova.

L’apocalisse termina con le parole “Vieni, Signore Gesù”: il mondo è nei dolori di questo parto.

“Sii forte, Israele”, rimboccati le maniche, perché Dio ti porterà in questa nuova terra che ti ha promesso.

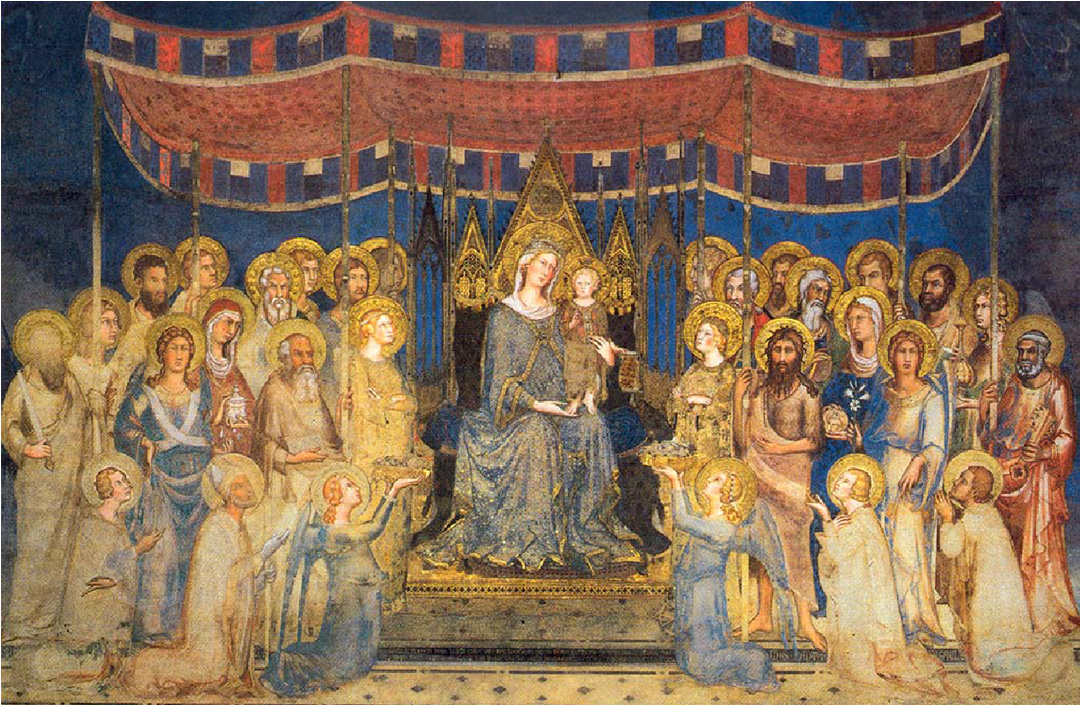

NB: in copertina, rielaborazione foto personali (Pinacoteca di Siena).