«Di che cosa stavate discutendo per la strada?»

Marco 9,30-37 – Domenica, 19 settembre 2021,

Venticinquesima Domenica del tempo Ordinario

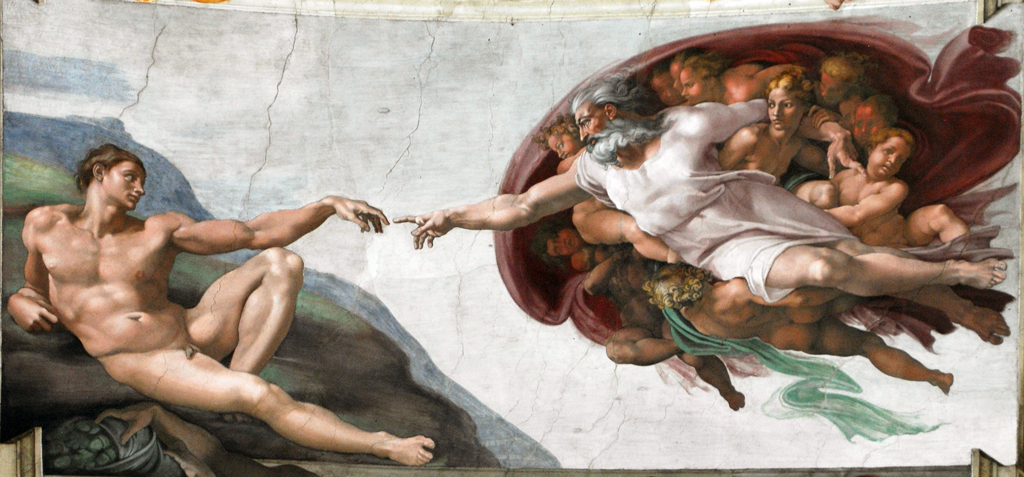

“Il Figlio dell’uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà”: in un contesto confidenziale, Gesù consegna una parola serissima ai suoi discepoli. Al solito non afferrano subito, non capiscono e non osano neppure interrogarlo. Nel frattempo parlano tra loro; discutendo di cosa? Di chi fra loro sia il più grande.

Restiamo attoniti e imbarazzati dalla sproporzione tra la gravità dell’annuncio di Gesù e la disputa dei discepoli.

È lecito ipotizzare che, dando per scontata la verità della comunicazione, i discepoli si preoccupassero della successione? Chi mai poteva essere all’altezza? Il più grande!

Come dei bambini, i discepoli si confrontano, misurano i propri attributi, vantaggi e svantaggi, valutano l’eventuale possibilità di vittoria: giocano, forse perché il destino del figlio dell’uomo li terrorizza: esorcizzano la paura?

Gesù pazientemente s’informa sulle loro discussioni e illustra quali siano le qualità del più grande; quella più importante sembra essere il contrario di ciò che di norma si pensa: il più grande è l’ultimo, chi serve tutti. Anzi: il più grande è quello che serve il più piccolo dei bambini.

Questo tipo di grande, così impopolare nel pensiero comune, finisce per disturbare tutti quelli che non vi si riconoscono.

Il brano della Sapienza (prima lettura 2,12.17-20), non a caso, descrive la prova dei giusti: “Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’inciampo”.

Sono lezioni di saggezza che attraversano i secoli: l’uomo giusto spesso disturba chi non lo è, o, come dice un mio confratello:

“Non c’è niente di più irritante di un buon esempio!”

Il giusto fa torto, per sua stessa natura, quindi è necessario difendersene per continuare a vivere, senza “intralcio”. Al giusto, per conseguenza, si tenderanno trappole e tranelli; nelle piccole beghe quotidiane lo si criticherà per partito preso, cercando di svalutarlo agli occhi del prossimo; in altri contesti lo si tormenterà, e, cosa tanto incredibile quanto vera, lo si perseguiterà soprattutto per sfidare Dio a salvarlo (o anche – nelle piccole beghe quotidiane – per sfidare una presunta autorità terrena e vicina, dalla quale ci si sente dipendenti).

Questo è il meccanismo della prova: l’empio perseguita il giusto, non perché non creda in Dio, al contrario sa benissimo chi è Dio e qual è il suo potere, ma lo avversa fino in fondo a costo della propria distruzione per invidia, ribellione e senso d’impotenza.

Questa aberrazione – è il caso di dire “infernale” – procura sofferenza a tutti; la perfidia, ad esempio, è una tela di ragno nella quale può restare incollata la vittima, ma anche chi la tesse: la tela è la casa di chi la tesse e dentro le maglie che la strutturano è confinata la libertà del ragno.

Il pio, in verità, è fondamentalmente diverso, non ha “una casa”, una sovrastruttura mentale nella quale incasellare se stesso, gli altri e le categorie di grande e di piccolo. Non è in competizione, men che mai per il potere e il successo.

Il suo adoperarsi per la vita e per gli altri, indipendentemente dalla loro grandezza, viene da un naturale ed invincibile senso di appartenenza alla medesima realtà: adoperandosi per gli altri, automaticamente e senza avvedersene, si adopera anche per se stesso; è l’unico modo sensato di occuparsi dell’uomo, piuttosto che avversarlo.

Chi è di volta in volta il primo, il più grande, il più forte, il più intelligente, il più preparato, il più sveglio, il più furbo, il più bello, il più colto, il più titolato, il più lodevole?

Ovunque siamo, in famiglia, al lavoro, in comunità, che si tratti di settori umanitari, politici, culturali o religiosi, siamo sempre in mezzo a questioni di comparazione degli attributi. Ciascuno ritiene di essere il migliore e, anche se non ci crede o sa che non è vero, vuole dimostrarlo a tutti i costi, se non altro per poterci credere un po’ di più.

Questi sono meccanismi psicologici, ma ben diverso è lo scopo degli empi: quelli “tutto il giorno intrattengono la guerra” (Sal 39), cominciando dall’offesa verbale – subdola, sorda, poco appariscente e reiterata – fino alle raffinate strategie dei gruppi umani, che conducono ai conflitti internazionali, lungo una scala che scende a livelli via via sempre più orribili, in opposizione netta alla vita, alla libertà e ai diritti umani.

Gesù, così come è scritto nella Sapienza e in altri testi della Bibbia, dice che “il Figlio dell’uomo” è consegnato nelle mani degli uomini.

Mi riguarda? Riguarda la mia situazione? Che posto occupo in questa storia?

Mi metto in competizione con chi “medita il male”? Gioco il mio ruolo da … empio?

O mi espongo alla prova e alla condanna degli uomini? Mi consegno, cedo, mi offro nelle mani degli altri uomini?

Ma… “nelle mani degli uomini, lo uccideranno”! I bambini – si sa – si divertono con i regali e … finiscono per rovinare e rompere i giocattoli … tanto c’è chi li ricompra …

Carne offerta, sangue versato.

Quindi questo è il mio destino?

È il rischio che corro pure io?

Lo corrono tutti, in effetti.

“Lo uccideranno, Dio lo libererà”.

Gesù, il giusto tra i giusti, il primo, il primogenito, apre la strada:

“Non temere questi ragazzi intorno a noi”.

Liberato, mi libera.

Non è un destino, è una vocazione.

Quella di essere uomo.

Mi appartengono le gare d’infanzia?

No.

Sono abbastanza grande?

Spero.

Qualunque cosa accada?

Sì.

Il sentiero viene da molto in alto,

dalla montagna, da molto molto lontano;

continua molto vicino.

L’ho intravisto.

“Di chi dovrei aver paura?”

Sì certo, ma quant’è dura.

La vita da uomo neutralizza la morte dell’uomo.