Amerai il Signore tuo Dio

con tutto il tuo cuore,

con tutta la tua anima

e con tutta la tua mente

29 ottobre 2023 – XXX Domenica del Tempo Ordinario

Vangelo: Mt 22,34-40

Seconda Lettura: 1Ts 1,5-10

Ecco qui il grande comandamento: tu amerai!

“Amerai Dio … e il tuo prossimo come te stesso…” (cfr Mt 22,37-40).

Di anno in anno ritorna questa parola, il cui significato dovrebbe essermi evidente.

Il comando è perentorio e, per me, non subisce alcuna procrastinazione.

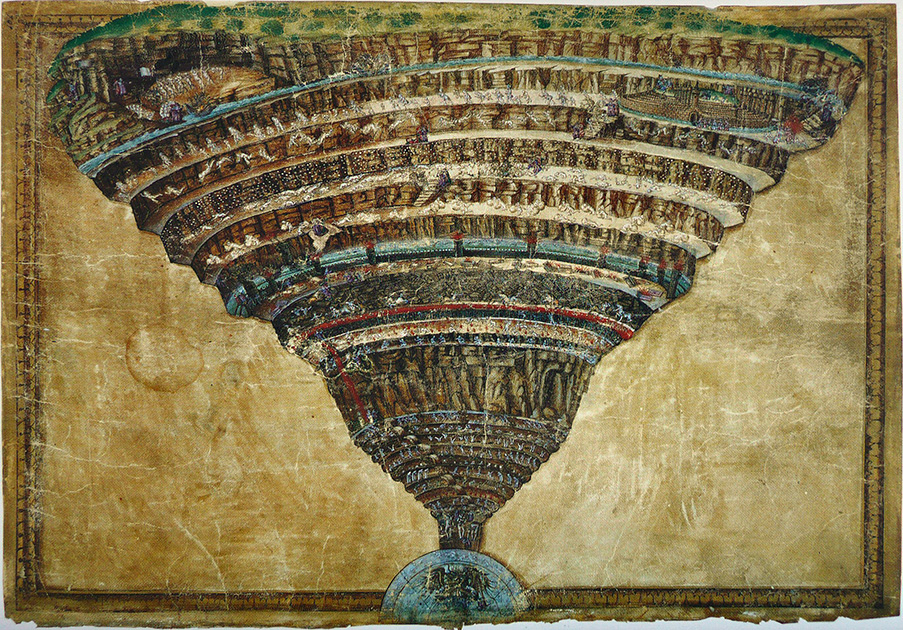

Il verbo è coniugato al futuro, e, guardando attorno, il perdurare della violenza fratricida da una parte mi fa precipitare in un abisso di preoccupazione e di colpevolezza, dall’altra mi apre uno squarcio di luce superiore ad ogni balenare di lampi di guerra.

La cristianità ha il mandato di sperimentare la caduta delle figure imposte, la caduta della vendetta antica, costrizione dell’istinto bestiale, che s’infiltra in ogni presente umano, degenerando verso l’auto-annientamento del vivente; che non sarà mai possibile.

Soprattutto non sarà mai impossibile l’obbedienza al comandamento sancita nel Nuovo Testamento dalla Parola del Cristo.

La predicazione del Nazareno, il vangelo, non sarà mai considerata marginale al mondo, quale utopia di pochi sognatori, perché i discepoli del Cristo non rifiutano, ciascuno nell’attualità del proprio presente, il mandato avuto col battesimo.

Ciò che è vero e si realizza lungo la storia di Israele – il passaggio dall’Antico al Nuovo – è altrettanto vero nel corso di una singola vita, e, drammaticamente, nella storia di ogni popolo.

Come popolo di Dio viviamo ora, nel nostro presente, il fallimento dei percorsi di pace, ma il comandamento e la promessa rimangono inalterati. È opportuno ricordare che il comandamento biblico “Amerai…” è coniugato al futuro, perché la pace è ciò che dobbiamo ai nostri figli, e comunque a tutti quelli che verranno dopo di noi.

A loro dobbiamo tutto lo sforzo di una vita diretta a quello scopo.

I percorsi di pace passano per la rinuncia alla vendetta, e allora si potrà cominciare a parlare di giustizia e, finalmente, oltre la giustizia, potremo essere capaci dell’amore di cui tanto ipocritamente spesso si parla a sproposito: non è l’amore dei sentimentali, romanticisti e buonisti, è quello del comandamento antico: “Amerai…”, predicato, rinforzato ed esemplificato nella vita del Nazareno, l’uomo che ha rinunciato ad ogni vendetta, a sua volta vittima di vendetta: la catena è stata spezzata una volta per tutte; lo sanno coloro che nel corso dei secoli hanno rinunciato alla vendetta, spesso al prezzo della loro esistenza terrena.

Mi domando: quanto sangue innocente dovrà ancora essere versato, fino a che l’umanità nel suo complesso apra gli occhi e capisca che “Amerai…”, non è estraneo ad alcuna confessione religiosa e neanche ad alcuna attestazione di ateismo?

“Amerai…” passa per un’evoluzione interiore, per una crescita personale che non permette più la vendetta, che non contempla la vendetta in senso assoluto.

Coloro che sentono il bisogno della vendetta, per quanto umanamente comprensibile, sono ancora dei primitivi del cuore, e se appartengono ad una confessione religiosa, sono dei primitivi della fede.

Nessun Dio, chiamato con qualsiasi nome, può desiderare che sia versato sangue innocente.

So che è difficile accettare questo modo di pensare, perché, soprattutto quando si è stati barbaramente feriti, il bisogno di vendetta emerge, orribile come sempre, sempre fratricida, alla radice del nostro cieco istinto di sopravvivenza. Ci vuole tempo per capire e sentire che la nostra sopravvivenza, la nostra vita, i nostri diritti, la nostra gioia possono essere conquistati autonomamente, senza bisogno di sopprimere l’altro, considerandolo sempre un maledetto antagonista: la cristianità deve poter accorgersi di questo, deve poterlo vedere con gli occhi aperti, dirlo con le parole giuste.

Il mandato “Amerai…” vince e supera ogni barbarie. È necessaria la fede, la preghiera e la forza che viene dallo Spirito di giustizia.

Una cosa è certa: non avviene per tutti nello stesso momento, eppure ameremo, saremo finalmente capaci tutti di misericordia oltre la giustizia degli uomini.

Non si arriva mai a percepire collettivamente la forza e l’ineludibilità del mandato “Amerai…” perché ancora in troppi, e con maggiore responsabilità soprattutto coloro che occupano posti chiave nei governi, hanno abdicato a teorie, scelte, decisioni e azioni in nome della giustizia e della pace, illudendosi forse che esista da qualche altra parte, collocata magari negli algoritmi dell’intelligence, una forza globale, artificiale e sovrumana – se non altro nella capacità di connettere informazioni e suggerire strategie -, socialmente rappresentativa di un pensiero democratico, comunque in grado di mantenere l’equilibrio del “sistema umanità”.

Ci si affida a questa visione, come bambini, ignorandone per lo più il vero potenziale e la direzione, opinando che questa forza globale sia destinata a conservare la specie “homo sapiens sapiens”.

Non è così, è un inganno.

Ormai esistono stringhe di sequenze, di algoritmi, che rispondono alla volontà del programmatore, a sua volta programmato su un unico fine: la massimizzazione dei profitti a qualsiasi prezzo, fosse anche di vite umane, come mostra l’enorme investimento in armamenti, cui l’intero pianeta si è creduto in obbligo di dedicarsi, preda di un equivoco dalla gravità incommensurabile.

Il mondo si è disconnesso dalle ragioni della vita, perché le connessioni tra mente e cuore sono state mandate in cortocircuito da una logica artificiale e perversa.

L’imperativo cristiano del “rendere ragione della speranza” (1Pt 3,15) è stato rinnegato e la cristianità più autentica, quella degli ultimi, non è più rappresentata dai governi. Siamo così diventati degli sapiens sapiens asintomatici, cioè degli ignoranti (nel senso squisitamente etimologico di “coloro che non sanno”, forse della stessa tipologia di coloro che furono perdonati dal Cristo sulla croce), imbambolati davanti alle meraviglie provenienti da tecnologie e profitti, che la maggioranza della popolazione mondiale non può neanche lontanamente permettersi.

Bisogna forse aspettare che chi lo può muoia da solo e senza speranza? E chi non lo può muoia di fame, di sete, di bombe o di epidemie?

“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le tue forze”.

NB: per leggere la riflessione del 25 ottobre 2020 clicca qui

NB: per info sull’immagine di copertina clicca qui