Colui che mangia me vivrà per sempre

11 giugno 2023 – Corpus Domini

Vangelo: Gv 6,51-58

Seconda Lettura: 1Cor 10,16-17

Pochi versetti dopo quelli che oggi leggiamo alcuni discepoli, dopo aver udito il discorso di Gesù sul “pane vivo”, diranno: “Questa Parola è dura, chi può ascoltarla?”(v. 60).

Per noi, però, è molto di più della manna celeste, che, inviata da Dio, servì da cibo agli israeliti nel deserto; Gesù, concretamente, ha moltiplicato i pani per le persone che erano andate ad ascoltarlo; l’alimento fisico è necessario, sì, ma non sufficiente a rendere vivente l’uomo in tutta la sua realtà. C’è qualcos’altro, esattamente ciò che Gesù chiama: la sua carne e il suo sangue: la vita.

Ma cosa significa veramente?

La carne, in senso biblico, non è solo il corpo fisico che sopravvive perché trae energia dagli alimenti; il sangue non è solo il liquido rosso che scorre al di sotto della nostra pelle trasportando l’ossigeno e il nutrimento di cui abbiamo bisogno per vivere.

La carne e il sangue rappresentano l’essere umano così come Dio l’ha creato: la persona intera e vivente, che fa esperienza su questa terra, durante un tempo limitato; sono il legame tra la dimensione infinita della vita e la nostra esistenza, il legame tra Dio e l’uomo.

Gesù illustra lo stesso tema nella parabola della vite e dei tralci: la linfa circola in tutta la pianta, è il principio vivente che il Creatore ha infuso nella creatura.

Nell’Antico Testamento, il libro del Levitico vietava di mangiare carne con sangue; bisognava dissanguare completamente l’animale, prima di consumarlo, perché la Vita appartiene a Dio, il suo Creatore, e nessuno ha il diritto di appropriarsene. Se qualcuno versa il sangue di un uomo, se gli toglie la vita, infatti, diventa colpevole direttamente nei confronti di Dio e verso tutto il genere umano, oltre che nei confronti del singolo al quale ha tolto la vita.

A pensarci bene si capisce perché questo linguaggio “è duro”… perché non concede alcun alibi ad ogni tipo di vendetta, omicidio, guerra, prevaricazione, sopruso, abuso, e ad ogni forma di “autorità” che se ne serva.

Forse ora comprendiamo meglio cosa vuol significare Gesù, dicendo che dobbiamo “mangiare la sua Carne e bere il suo Sangue”.

L’adesione a questo può addirittura sfociare nel donare la propria esistenza terrena, da innocenti; i martiri vengono uccisi in un contesto d’odio contro la vita e/o di totale ignoranza; l’ignoranza è l’ultima possibilità di appello per i crimini contro la vita, lo sappiamo dal Cristo. Sulla croce, chiese al Padre il perdono per coloro che lo avevano giustiziato: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.”

Il Cristo, in nome dell’amore per la vita e per sua sorgente, si consegnò volontariamente alla propria passione e sopportò quella fine violenta che gli uomini di allora si erano illusi di poter decretare.

Noi possiamo sperare di avere vita sufficiente per portare a compimento ciò che dobbiamo fare?

Siamo così vivi da poter amare la vita in ogni sua forma?

Riusciremo prima o poi a liberarci dalla nostra violenza, dall’istinto di prevaricazione e di vendetta, dai sentimenti ostili, dall’invidia e dalla gelosia fratricida? E da tutti i falsi alibi?

Ci viene in aiuto Paolo (vedi la seconda lettura di oggi). I Corinzi pensavano di essere abbastanza forti da poter sfidare i poteri nascosti dietro gli idoli; Paolo li avverte che possono contare sulla promessa di superare le tentazioni, ma non quelle in cui si gettano a capofitto per presunzione personale.

Quindi anche noi dovremmo discernere con chiarezza se, e a quale idolo ci siamo rivolti.

Cercare il nutrimento per vivere nella Parola e nella coerenza delle nostre pratiche, significa trovare la ragione per vivere, impressa in noi da molto tempo, e, se questo dovesse allontanarci da chi non cerca questo nutrimento, la fede ci darà il coraggio di accettare la differenza e la capacità di viverla, in memoria di un sacrificio già compiuto per la vita di ciascuno di noi.

“In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita”.

Si parla di avere la vita, non di possederla nel senso di esserne padroni; la vita ci attraversa, ci scorre dentro in abbondanza se solo accettiamo di non frapporre ostacoli, ricollegandoci alla sua sorgente; è questione di lasciar cadere le gelosie, le invidie, l’ostilità, soluzione possibile solo in nome di Dio e di nessun altro, pena il caos, l’angoscia e il continuare ad abbeverarsi a pozzi avvelenati.

Ritornare alla sorgente significa sentirsi e percepirsi veramente figli di Dio, generati da Dio (Gv 1,13) : è questione di pienezza, di comunione di pane e di intenti.

Leggi qui la riflessione del 13 giugno 2020

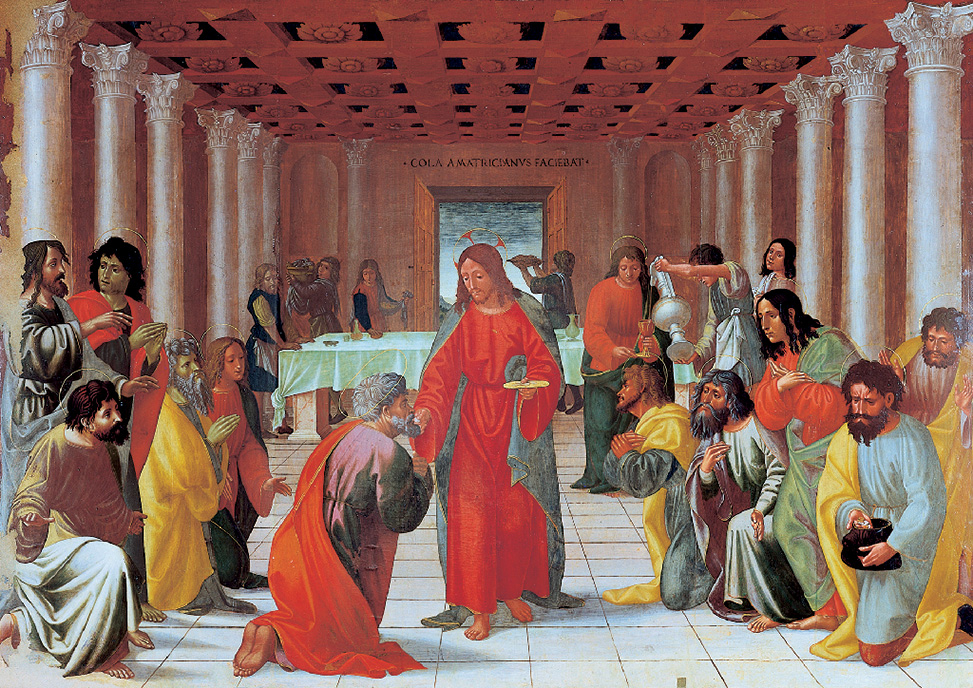

Per info sull’immagine di copertina clicca qui.