29 giugno 2025 – Festa dei SS. Pietro e Paolo

At 12,1-11

Sal 33

2Tim 4,6-8.17-18

Mt 16,13-19

Leggo: “In quel tempo, il re Erode…”. Mi soffermo, rileggo (stupefatto): “In quel tempo, il re Erode fece catturare alcuni membri della Chiesa per maltrattarli; fece persino uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro.”

Questo Re Erode è un Erode di terza generazione: dopo Erode il Grande, menzionato nel racconto della natività in Luca 1, ed Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, che ebbe un ruolo nel processo di Gesù (Luca 23,6-12), arriva ora un degno erede dei primi due: Erode 3.0, noto anche come Agrippa I, il quale non smentisce la tradizione di famiglia. Durante il suo regno, il primo apostolo, Giacomo, fratello di Giovanni, fu assassinato e Pietro carcerato. Si ricordi che Erode Antipa era quello che si era messo con la moglie di suo fratello, Erode Filippo. La moglie dei due si chiamava Erodiade, e siccome la questione era sotto gli occhi di tutti e dava scandalo, il Battista condannava pubblicamente la condotta di Erode Antipa, il quale gli fece tagliare la testa, istigato naturalmente dalla malvagia Erodiade. Il nome “Erode” non è dunque una garanzia…infatti tendenzialmente non viene adoperato come nome di battesimo. Mi è capitato, invece, di trovare un piccolo Barabba, ma questa è un’altra storia, forse i genitori volevano chiamarlo Barnaba e si sono sbagliati, ma non ho mai incontrato nessuno che volesse chiamare il figlio Erode.

Per tornare al testo, fu mentre Erode 3.0 “maltrattava” i membri della Chiesa, che Pietro si ritrovò imprigionato. Con attenzione minuta ad ogni dettaglio, Luca descrive come Pietro fosse incatenato a due soldati e sorvegliato da altri due. Una situazione disperata, eppure questo avveniva “durante i giorni degli Azzimi” (Atti 12,3). È come se Luca volesse avvertire che il lettore sta facendo il proprio ingresso dentro una storia pasquale. “Quella notte” è simile, nel ricordo, a quell’altra notte in cui il popolo d’Israele lasciò l’Egitto. È nella notte, oggi, che a Pasqua i cristiani attendono la luce della Resurrezione, ma è nella notte di duemila anni fa che i discepoli erano chiusi nel terrore e nel dolore dopo la morte di Gesù, nulla sapendo ancora della resurrezione.

Ora mi colpisce che Pietro sia stato liberato dall’Angelo nei giorni degli Azzimi, i giorni della Pasqua ebraica, quelli che ricordano proprio la decisione di mettersi in cammino perché non è più tempo di attendere, nemmeno le poche ore affinché il pane lieviti: il da farsi va fatto subito.

Non è un caso, quindi, che Pietro dopo aver capito che l’angelo l’aveva liberato realmente e che non era stato solo un sogno, una volta rientrato in se stesso, dice: “Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva”.

Sogno o son desto? Ho letto bene? E i miei commentari tralasciano questa connessione? Confermano esplicitamente, dal punto di vista degli studi storici, che gli ebrei attendevano anche la morte di Pietro, ma non forniscono spiegazioni adeguate al perché. È un argomento molto delicato e io voglio essere chiaro, perché questo tema ha causato un’infinità di equivoci nella storia delle religioni monoteistiche.

Questo brano degli Atti è un racconto pasquale, cioè una storia di liberazione miracolosa, carica di speranza, che prende in prestito il vocabolario dal cuore della storia ebraica della Pasqua e situa “gli ebrei” dalla parte dell’oppressore, del re, del faraone, di Erode, di coloro che cercano di uccidere e umiliare il prossimo, come loro stessi sono stati uccisi e umiliati nel passato.

Il discorso va esaminato con grande attenzione e a cuore aperto per non incorrere in vari tipi diversi di ambiguità che, ripeto, hanno causato teorie fuorviate, fallaci e divisive. Non sono gli uomini, ebrei, cristiani o musulmani ad essere migliori o peggiori in base alla loro appartenenza confessionale, sono le loro teorie assurde e le attese derivate dalle teorie assurde ad essere gravemente fallaci, così come Pietro comprende in pieno dopo la propria liberazione.

La presa di coscienza della sua liberazione deriva direttamente dalla risposta data d’impeto a Gesù, nel momento in cui, di punto in bianco, il Maestro aveva posto ai discepoli la domanda fatidica, mettendoli davanti alla responsabilità della loro scelta: chi stanno seguendo loro? Il grande profeta, celebrato dall’opinione pubblica? L’uomo saggio? Il leader atteso dai partiti nazionalisti che sognano di restaurare la grandezza di Israele? Niente di tutto questo: Pietro segue, in Gesù, il Figlio del Dio vivente.

La domanda, molto personale, è rivolta a ciascuno di noi, e la risposta cristiana non può che essere la stessa di Pietro. Ora io mi chiedo, o forse vorrei chiederlo sia ai leader politici laici occidentali che si ispirano al principio “si vis pacem, para bellum”, sia ai leader politici religiosi del medio-oriente: “Ma chi seguite voi?” Quale Dio, in tutta onestà, può chiedere che gli uomini si terrorizzino e uccidano a vicenda per onorarlo come migliore tra tutti gli dei? Che razza di ragionamento primitivo può giustificare la corsa agli armamenti e la guerra dimostrativa o preventiva o difensiva, nella quale muoiono migliaia di innocenti e non chi decide quelle guerre?

Qui non si tratta di essere a favore o contro uno stato o una confessione religiosa, qui si tratta “solo” di salvaguardare la vita di tutti e di non giocare ambiguamente col principio del male, che deriva in primis dal misconoscimento del principio del bene comune. Sarebbe molto meglio smettere di parlare sia di principi religiosi che democratici e dire chiaramente che in gioco sono esclusivamente, e in modo poco mascherato, gli interessi economici delle grandi potenze industriali del mondo. Per salvaguardare il primato della potenza economica e del dominio del più forte, lo strumento da adoperare sono armi e guerra. Il principio della deterrenza può essere difeso solo in nome della paura. Una paura che viene inoculata e somministrata scientemente.

Immaginate quale liberazione sarebbe per l’umanità intera se i leader del mondo smettessero improvvisamente di avere paura: una vera pasqua di resurrezione globale.

Noi potremmo oggi pensare che ci siano novelli Erode 4.0 in giro per il mondo. E se Erode smettesse improvvisamente di avere paura? E se dedicasse, come dovrebbe anche solo in nome del principio democratico, tutte le proprie risorse intellettuali e morali al bene della comunità che governa, invece di votarsi ad una fine miserabile (ogni Erode finisce sempre male: la storia lo insegna)? Si metterebbe un punto e si passerebbe ad un nuovo capitolo del grande libro della storia: Fine degli Erodi. Fine delle attese destituite di fondamento da parte delle “fazioni l’un contra l’altra armate”. Nuovo inizio di una classe politica saggia: un sogno, una visione, o una realtà prossima? Anche a non essere cristiani, si può capire che la pace è una necessità e non si prepara con le armi; si tratterebbe di una soluzione che salvaguarda la terra, le nazioni, il benessere dell’umanità. Oggi è possibile, proprio a cominciare dalle politiche della vecchia Europa che è stata capace di vivere il periodo di pace più lungo dal 1945 ad oggi.

Si vis pacem, para bellum, lo dicevano gli antichi, che non avevano la bomba atomica! Di che deterrenza stiamo parlando? Come fanno a stare insieme Green deal e riarmo? Ma che razza di schizofrenia è?

Forse celebrare i Santi Pietro e Paolo da cristiani vuol dire anche questo: preparare la pace, non sentirsi eredi degli imperatori romani, non incarnare Erode e neanche temere Erode e tantomeno ebrei e musulmani.

La missione di Pietro, ormai liberato dall’Angelo, oggi, è anche questa.

Dice Paolo nella seconda lettura: “Il tempo della dipartita è giunto. Ho combattuto la buona battaglia. Ho terminato la mia corsa. Ho conservato la fede” (2 Timoteo 4,6b-7).

Quando scrive: Ho combattuto la buona battaglia, il termine per “combattimento”, l’etimo della parola “agonia”, risale al greco antico ἀγωνία (agōnía), che significa “lotta” o “combattimento” Alla fine della sua prima lettera, questo è anche ciò che chiede a Timoteo quando gli dice: “Combatti la buona battaglia della fede” (1 Timoteo 6,12). Ogni cristiano dovrà combattere per tutta la vita contro le proprie naturali tendenze negative (Romani 7,14-24) e contro le oscurità del mondo (Efesini 6,12) per difendere la propria fede. Tutti coloro che sono fedeli a Gesù Cristo sono impegnati in questa lotta e chiamati.

Paolo non ha scelto il nemico sbagliato, perché combatte la buona battaglia. Per lui, l’unica cosa che conta è la causa di Gesù Cristo, cioè l’osservanza della regola aurea, l’amore verso Dio e verso il prossimo, che sono poi la stessa cosa. Non gli è mai venuto in mente di lasciare il campo di battaglia o anche solo di ritirarsi un po’ per paura, perché si era affidato a Gesù Cristo, che sulla via di Damasco, apparendogli da risorto, gli aveva chiesto: “Perché mi perseguiti?”

Paolo aveva compreso e, senza riserve, aveva rivoluzionato la propria vita e il suo vecchio modo di vedere le cose; quando terminò la sua corsa, senza rimpianti, nel ripercorrere il proprio passato disse: “Ho combattuto la buona battaglia. Ho terminato la mia corsa. Ho conservato la fede”.

Che ogni cristiano, nel piccolo della propria esistenza, possa avere al momento opportuno, la salda coscienza di pronunciare le stesse parole con la stessa convinzione.

A tutti i cristiani e ai cari amici romani in particolare auguro una buona festa dei SS. Pietro e Paolo.

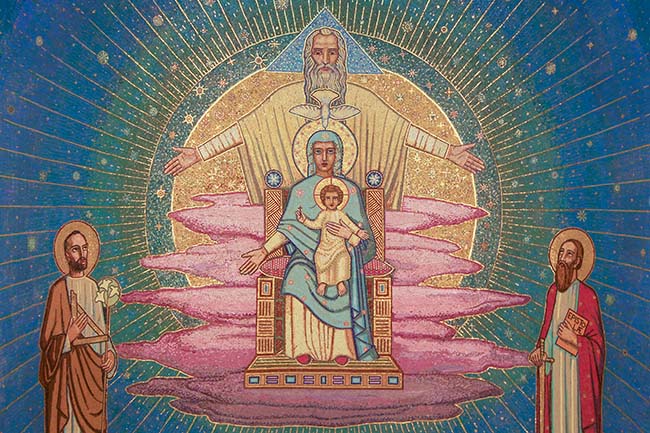

NB: per info sull’immagine di copertina clicca qui