15 dicembre 2024 – III Domenica di Avvento

Sof 3,14-18

Fil 4,4-7

Lc 3,10-18

Le letture di domenica scorsa parlavano di una grande gioia all’avvicinarsi della “salvezza di Dio”. Quelle di oggi arricchiscono ulteriormente questo tema, mostrando che in qualche modo per noi la gioia non è un sentimento ovvio, frequente o facile da provare. Spesso viviamo sotto i vincoli di varie schiavitù, e la gioiosa liberazione di cui parla la Bibbia è situata nel futuro, semplicemente promessa.

Tuttavia, anche il futuro, osservato con lo sguardo puntato sull’attualità, non sembra così rassicurante: la coscienza della precarietà e della conflittualità umana alimenta piuttosto una specie di rassegnazione. Il pensiero di Dio, più che l’attesa di Dio, ci tiene avvolti in un’atmosfera austera, talvolta aggravata da numerosi compiti da svolgere, resi pesanti da paure difficili da superare o da considerarsi superate.

La gioia cristiana è totalmente dipendente dalla forza della nostra fede.

La seconda lettura è un invito a vivere nella gratitudine, andando oltre ogni preoccupazione e affidando al Signore anche ciò che ci spaventa, perché prevalga in noi la pace che sorpassa “ogni intelligenza”, cioè ogni evidenza razionale.

“Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male”, dice il Salmo 23,4. Vivere costantemente al culmine del rendimento di grazie non è facile, ma possiamo affidare al Cristo anche questa difficoltà.

L’Avvento può essere vissuto come il tempo di attesa più opportuno per scorgere la presenza pacificante del Cristo vicino a noi: è “alla porta” e l’incontro potrebbe verificarsi in ogni momento: “Ecco, sto alla tua porta e busso; se qualcuno mi ascolta e mi apre la porta, io entrerò e mangeremo insieme, io con lui ed egli con me” (Ap 3,20). Aprire la porta significa non soltanto abbattere ogni ostacolo che ci separa dalla gioia di vivere, ma anche farsi trovare in casa, come normalmente succede quando viene a trovarci qualcuno cui vogliamo bene. (cfr Is 62,5: “Egli troverà in te la sua gioia”). Le Scritture ricorrono spesso alla simbolica del tema nuziale: l’Alleanza del Dio nuovo con l’umanità è un incontro d’amore.

La qualità di questo incontro spesso dipende dall’immagine di Dio che abbiamo creato nella nostra mente. Il Cristo del Vangelo è considerevolmente difforme da molti dei fraintendimenti più comuni. Per certi versi, in una fase iniziale del percorso di fede, è normale che sia così; quel che spesso si verifica è una vera e propria sostituzione di un dio sconosciuto, con un idolo perfettamente sovrapponibile alle nostre personali aspettative.

Constato questo ripetutamente come confessore. Esistono idoli di vario genere: la divinità imperiosa che determina in anticipo tutto ciò che dobbiamo fare e tutto ciò che deve accadere; la divinità scrutatrice che ci osserva costantemente, attenta ad ogni più piccola mancanza; la divinità vendicatrice che ci attende dietro l’angolo sulla via dei nostri misfatti; peggiore di tutte mi sembra la divinità “pretenziosa”, che incita a lottare con ogni mezzo, allo scopo d’imporre ad altri la sua Legge. Al contrario di questa, si staglia la divinità buonista o psicologizzata, di fronte alla quale tutto ha una “spiegazione”, sinonimo di “giustificazione”. C’è anche la divinità che “fa il tagliando”, quella del: “Bisogna confessarsi, ma non so cosa dire”. Infine , ma non meno frequente, esiste una specie di divinità bendata, che fa finta di non vedere: “Padre, io non ho peccati…”. A questo punto, alzo le mani e… chiedo io l’assoluzione per me con più forza.

Ci sono però, grazie a Dio, persone che escono gioiose dal confessionale, avendo probabilmente sperimentato il perdono di Dio e la qualità del suo amore per noi, fragili umani.

San Paolo dice del Cristo: “Egli è l’immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione”. (Col 1,15).

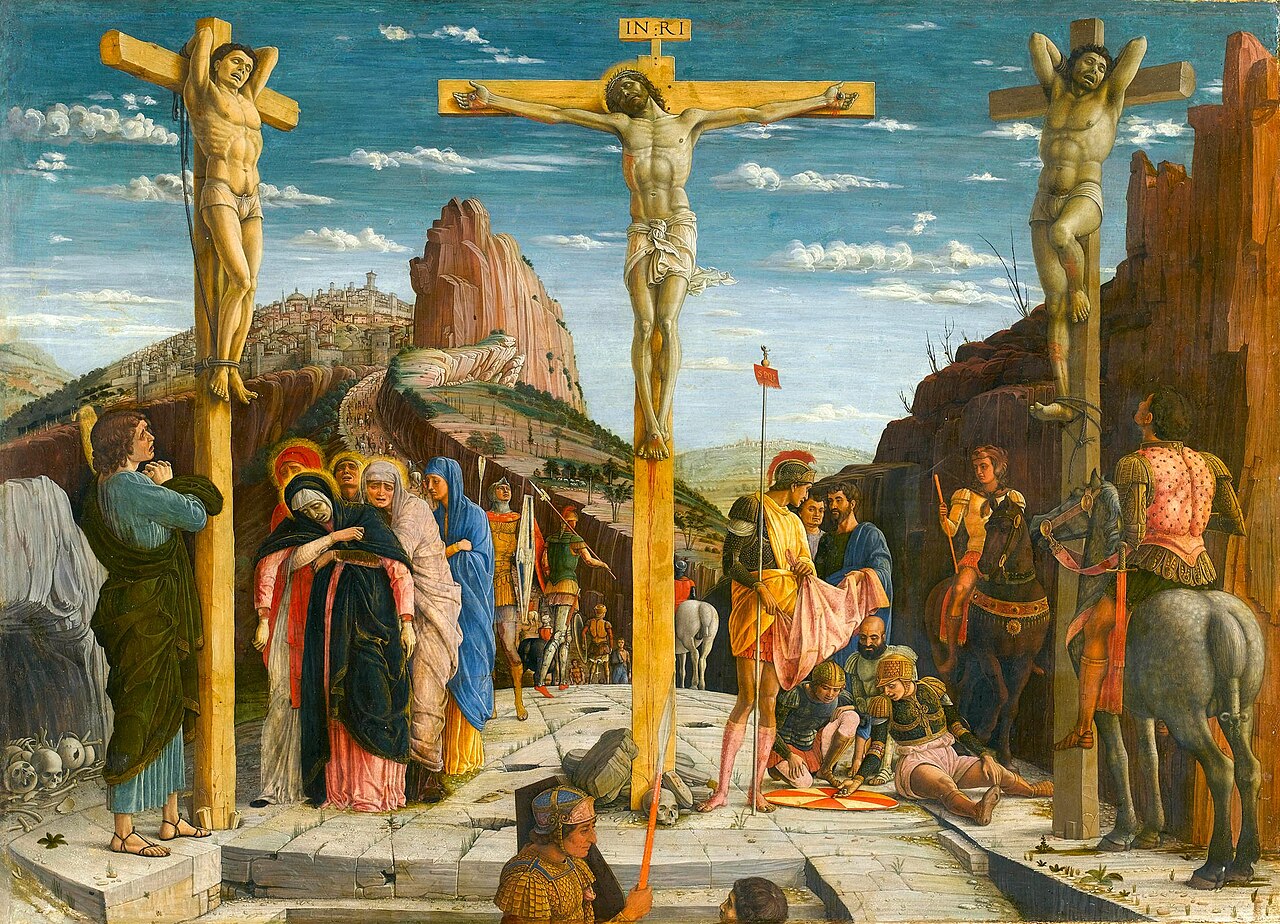

Cristo è alla porta e bussa, è lo stesso che, per amore nei nostri confronti, ha accettato di soffrire e morire, ripudiando l’uso del potere e della forza, derivanti dalla sua natura divina.

Attendiamo che rinasca ad ogni Natale, perché non abbiamo mai finito di scoprire “dove abita”. Sempre nuovo, dirà “Vieni e vedi” e potremmo scoprire che è lui che sta attendendo noi, come ha atteso i pastori e i Magi, come ha atteso i discepoli preparati dal Battista, come ha atteso il riconoscimento da parte dei discepoli di Emmaus e, via via, il riconoscimento da parte di noi tutti.

Le istruzioni di Giovanni a chi lo interroga nell’attesa del loro personale incontro sono le prescrizioni del Decalogo. Anche Paolo continua a ripeterlo: la Legge è un maestro che prepara l’incontro con il Maestro.

Quando questo incontro è avvenuto, la gioia deborda anche verso tutti coloro che, non per meriti personali, hanno fatto da tramite: l’insegnante (o il pastore), colui che s’incarica della trasmissione della buona novella, si fa da parte per lasciare spazio alla gioia e alla libertà dell’incontro.

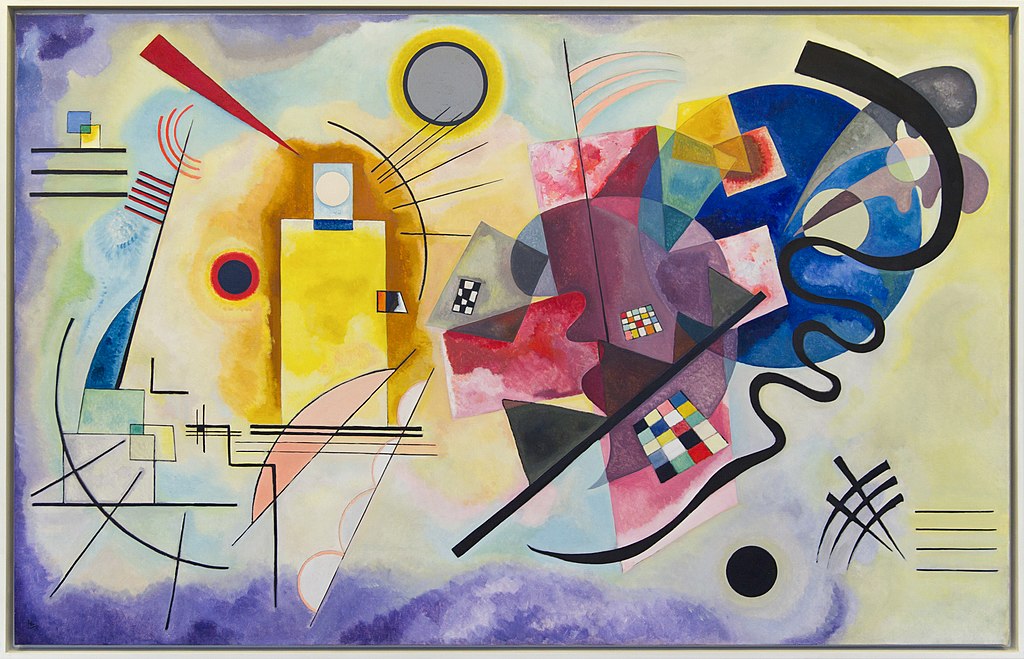

NB: per info sull’immagine di copertina clicca qui