I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni

(Sap 9,14)

7 settembre 2025 – XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Sap 9,13-18

Sal 89

Fm 1,9-10.12-17

Lc 14,25-33

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.

Non credo che questa frase esprima l’obbligo di portare una croce e soffrire. Credo che Cristo non abbia mai desiderato la croce, ma l’abbia accettata come epilogo del suo cammino terreno, come strumento necessario al donarsi per salvare l’umanità, additando e realizzando in se stesso la via per la risurrezione.

La croce non è una scelta, è un consenso. Tutti abbiamo croci da portare, che non abbiamo scelto, ma nelle quali ci siamo imbattuti. Questo significa che combattere contro l’ingiustizia e assumersi il rischio delle proprie azioni può trasformarsi nel consenso a donare o a rischiare la propria vita per il bene del prossimo. Questo consenso deriva da una scelta di natura morale. Credo che, almeno in parte, possiamo spiegare così l’azione di molti che sono ora in navigazione verso Gaza, portando cibo e medicine alle vittime della guerra.

Penso che sia importante porci una domanda e fare un’osservazione. La domanda è: ma sono tutti cristiani quelli che in buona coscienza stanno navigando verso Gaza? Certamente no, ma sicuramente hanno a cuore l’umanità; rispondono ad un appello delle loro coscienze e di fronte al sacrificio di vittime innocenti agiscono come se fossero loro fratelli e loro sorelle.

L’osservazione è che mettere a rischio la propria incolumità a favore della giustizia e per il bene del prossimo, permette talora di andare molto oltre la fase di ribellione contro l’inevitabilità del male.

In ogni prova c’è sempre una fase iniziale di ribellione, naturale e legittima, perfino necessaria. Anche Gesù, quando chiede al Padre di allontanare da sé il calice della croce, esprime una forma di ribellione, ma anche di accettazione, sapendo che è necessario affrontare la prova.

Con un discorso del genere torneremmo quindi a parlare di quel “dolorismo”, tanto caro a molta parte della retorica cattolica? Rispondo che la Chiesa non ha più bisogno, oggi, di glorificare il dolore. Gesù guariva i malati e il Vangelo non glorifica affatto il dolore. Perché allora la Chiesa ha messo in passato un tale accento apologetico sulla sofferenza dei martiri? La risposta è semplice: nei primi secoli del cristianesimo e nel medioevo lodare il dolore forse permetteva alle persone di sopportarlo meglio e comprenderne la radice. Oggi, dopo tanti progressi scientifici, tecnici, filosofici, dovrebbe essere più facile comprendere che la chiamata in vita è una chiamata a venire alla luce, non a precipitare nel buio…

Nonostante questo, molti preferiscono ancora soffrire e far soffrire.

I primi cristiani erano perseguitati e portare la propria croce significava includere nel proprio panorama la prospettiva di essere accesi come torce per le vie dell’impero romano. Oggi, se ci impegniamo ad aiutare i più poveri o a curare i feriti su un campo di battaglia, accettiamo di dover affrontare dei rischi, ma non glorifichiamo la sofferenza; la si vuole piuttosto combattere. Questo è il senso della lotta per la giustizia.

Al riguardo mi torna alla mente la figura di Simone di Cirene, perché mostra a tutti i discepoli che possono aiutare il Cristo a portare la croce. Cristo è caduto tre volte sulla via del Golgota, ma si è anche rialzato tre volte, grazie a Simone di Cirene. Anche noi, aiutando gli altri a portare la loro croce, possiamo aiutarli a risorgere. Certo, Gesù era allora sulla via del Golgota, ma Lui stesso era la via della resurrezione. Mi piace pensare che Simone di Cirene abbia in qualche modo partecipato alla resurrezione del Cristo.

In questa luce possiamo forse renderci conto che il Vangelo di questa domenica è un invito a essere in armonia con i valori più autentici della nostra umanità, qualunque cosa accada.

È vero che alcune persone non dovranno mai affrontare grandi prove nella loro vita. Saranno ancora buoni discepoli? Certo, perché laddove non ci sono prove, c’è il miracolo della gioia da condividere. Possiamo condividere molto. La solidarietà non si esercita solo nella sventura, ma anche nella gioia di vivere e nella speranza.

Detto questo, non credo che ci siano molte vite senza prove. La sofferenza, la malattia e il sacrificio non sono desiderabili, ma quando sono lì e li viviamo, siamo più capaci di immedesimarci nel dolore altrui e vivere il nostro.

In questo senso, la fede è del tutto irragionevole; irragionevole come la vita che ci è stata data, irragionevole come l’amore con cui amiamo. È la vita. Non è ragionevole sperare, non è ragionevole dedicare gran parte del proprio tempo allo studio dei nostri antichi testi, non è ragionevole cercare di alleviare una miseria che durerà a lungo anche dopo che lasceremo questo mondo. Ma tutto questo orienta la vita alla gratuità e il lavoro al dono. Tutto questo santifica l’esistenza. Questo appare davvero irragionevole in confronto alle aspettative del nostro mondo – quello di ieri come quello di oggi – che attende all’utile, al proficuo, all’adeguato, al necessario. E all’efficienza redditizia.

La fede è una risposta, quindi un impegno, del singolo e per il singolo.

La questione posta non è quanto e come si è discepoli, la domanda è: come stai, tu, discepolo, quando porti la tua croce? Sei discepolo di Cristo se hai compreso che la tua vita non ha alcun valore proprio se non è in relazione al Cristo, e che la tua vita non ha alcun valore universale se non testimonia concretamente una vita eterna possibile, al di là delle gioie e dei drammi, oltre l’utile, oltre ogni orgogliosa ragionevolezza del mondo.

Discepoli, si rende testimonianza a Cristo. Quando rendiamo testimonianza, attraverso la nostra vita, non sappiamo dove questo ci porterà. Quale sarà la nostra storia?

Come chiedere quale sarà la storia di una goccia d’acqua o la storia di un granello di sale. Forse il granello di sale eviterà la formazione di una macchia ghiacciata su una strada o migliorerà il gusto della migliore delle zuppe. Il granello di sale non lo sa, così come la goccia d’acqua non sa se entrerà nella composizione di un vino raro, o se sarà acqua per sciacquare le stoviglie.

Non c’è uomo perduto, non c’è donna perduta, non c’è gente piccola e non c’è gente grande, tu lo sai, lo dici e lo vivi, senza sapere dove questo ti porterà.

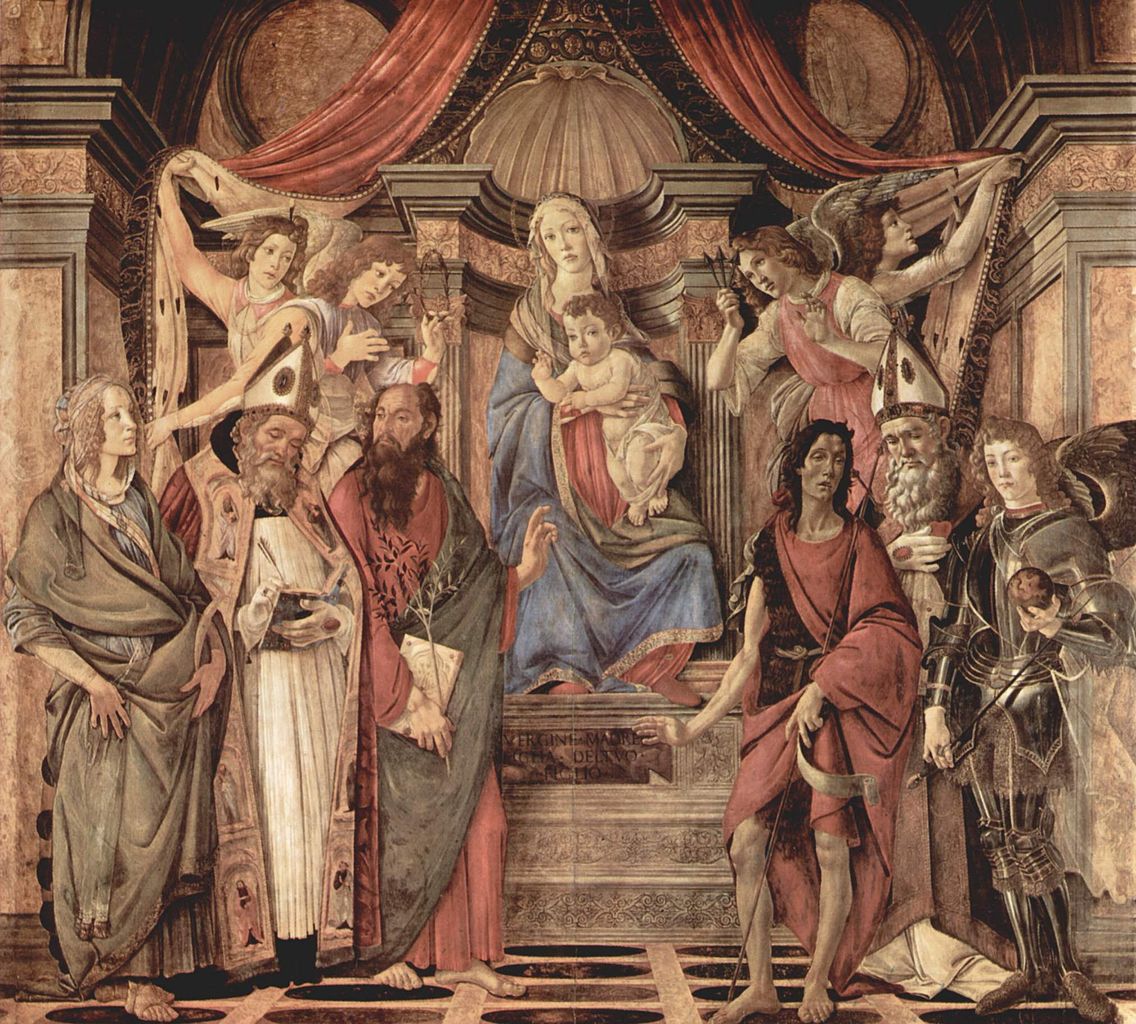

NB: in copertina, Anonimo “Aqua doctrinae“