Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono

25 gennaio 2026 – III Domenica del Tempo Ordinario

Is 8,23b-9,3

Sal 26

1Cor 1,10-13.17

Mt 4,12-23

Leggendo questo brano si coglie un aspetto non sempre messo in rilievo: la trasformazione di Gesù. Le mutazioni lungo il testo sono almeno tre: lascia il suo paese, inizia a predicare, il modo di approcciare le persone cambia, passando dalla predicazione all’imperativo ad un avvicinarsi discreto e amorevole, senza condizioni. La sua vita diviene Vangelo, Buona Novella.

Forse il cuore del passo risiede anche in questa capacità di Gesù di evolvere, di cambiare, nel suo stesso modo di essere.

Sul fondo compare un’umanità immobile: un popolo “seduto”, immerso nelle tenebre, abitante “in terra e ombra di morte” — immagini di stasi, di vita sospesa, incapace di moto.

Il brano segna uno snodo decisivo nella narrazione di Matteo: la conclusione della figura di Giovanni Battista con il suo stile ascetico ed eremitico — imperniato su disciplina, rinuncia, purificazione — e il suo annuncio: “Convertitevi (cambiate mentalità e comportamento), perché il Regno dei cieli è vicino”. Il Battista scompare ed entra in scena Gesù, che dapprima riprende l’imperativo di Giovanni, poi però lo trasfigura: non comanda, si avvicina; non impone, insegna e guarisce. Due gesti volti a restituire all’uomo integrità e lucidità interiore, affinché possa riconoscere da sé ciò che è buono, senza vivere sotto il peso delle dottrine, dei riti o dei comandamenti. Gesù guarisce la fede, la dignità, la fiducia, la libertà, la salute e perfino l’immagine di Dio; tocca il senso di colpa e l’autostima, perché ciascuno possa vivere bene. Così le sue parole e i suoi gesti diventano Vangelo: rivelano che Dio non rimprovera né ha fretta di punire, ma conduce pazientemente l’uomo verso il meglio per sé e per gli altri.

Il testo segna quindi una duplice transizione: tra la predicazione di Giovanni e l’azione di Gesù, e tra la Bibbia ebraica assunta e trasformata nel Vangelo.

La citazione di Isaia evoca la storia d’Israele che, per difendersi dall’invasione, stringe alleanza con l’Assiria — un nemico che poi conquisterà tutto il nord, da Zabulon a Neftali. La teologia antica lesse quella catastrofe come punizione divina. È vero che disordini e infedeltà umane producono danni gravi; ma non tutto ciò che ferisce proviene da Dio. Gesù prende le distanze da quella che si potrebbe chiamare la “teologia della ritorsione”, la logica del “peccato-castigo”, così diffusa nell’antico Israele e perfino in certo cristianesimo successivo.

L’annuncio di Giovanni poteva sembrare inscritto in questo quadro: il comando “convertitevi” seguito dalla minaccia implicita del Regno vicino. Gesù, pur partendo dalla stessa formula, la trascende. La venuta di Dio non è soltanto annunciata, è già presente; e la sua azione — il Regno — non è una minaccia, ma una Buona Notizia. Poco oltre, il Nazareno proclamerà le Beatitudini, dove l’imperativo lascia spazio alla promessa.

La strategia di Gesù diventa simile al Salmo 34: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore”. Le minacce possono forse ottenere qualcosa, ma non sono Vangelo.

Da dove nasce questa evoluzione? Matteo la fa dipendere da tre movimenti.

Prima di tutto, Gesù apprende che Giovanni è stato arrestato e parte. Forse fugge, e ciò non scandalizza: anche i santi fuggono quando serve. La prudenza è virtù evangelica. Ma c’è anche un senso spirituale: quando Gesù ha assimilato quanto Dio aveva dato tramite Giovanni, allora parte. Si lascia alle spalle l’imperativo profetico e si dirige a Cafarnao — “villaggio della consolazione”.

In secondo luogo siamo all’inizio della vocazione: “Da quel momento” Gesù inizia. Da quale momento? Dal passaggio attraverso Zabulon e Neftali, sottolineati da Matteo con un’insistenza geografica sorprendente. Le due tribù, benedette da Giacobbe e da Mosè, evocano viaggio, confine, parola creativa. Zabulon rimanda al mare, ai margini, alle frontiere; Neftali alla parola bella e creativa, alla grazia e alla benedizione. Gesù comprende la sua vocazione in questo spazio di margine, dove il mondo non è uniforme ma contaminato e plurale — “Galilea delle genti”. È spesso ai margini che cadono i pregiudizi, come accade alla scienza che prova i suoi modelli ai limiti del sistema, o all’arte che trova lo stile attraverso la deviazione. Anche l’uomo scopre lì che nessuna oscurità è così profonda da non poter essere vinta dalla luce.

I padri amavano dire che “il Vangelo nasce ai confini”, perché ciò che è divino può abitare solo dove l’uomo si apre e non si chiude. L’essere, allora, non è statico ma peregrinazione: “Io sono la via”.

Infine, Gesù modifica il contenuto della missione: dalla predicazione imperativa passa al servizio e alla parola creativa. Anche questo nasce dall’incontro. Incontrare gli altri cambia: quando si vede e si ama davvero, ci si trasforma. All’inizio il discorso è teologico-morale, con verità che obbligano; poi diventa cura dell’umanità concreta, perché possa fiorire nella fiducia in Dio.

Qui non si tratta solo di etica, ma di stile cristologico. Crisostomo osservava che Cristo non trascina con forza, ma attira con la dolcezza e Agostino aggiungerà l’idea che Dio educa senza violentare. L’obbedienza al comando è autentica solo quando si trasforma in lutto per il male e desiderio del bene.

Essere concentrati sul servizio dovrebbe costituire il cuore di ogni vocazione affidata a noi — anche della Chiesa. I primi chiamati lo confermano: Simone e Andrea sono pescatori; Gesù li invita a diventare pescatori di persone — non per catturarle, ma per salvarle dall’annegamento, dal caos. Giacomo e Giovanni riparano reti; Gesù mostrerà loro come riparare umanità e tessere legami veri.

Sul finale, Paolo di Tarso (oggi si celebra la sua conversione) — testimone “itinerante” della trasformazione — potrà dire: “Mi sono fatto tutto a tutti”. Non per convenienza, ma per grazia: la salvezza passa attraverso il movimento, non attraverso l’immobilità. Il Dio del Vangelo non minaccia, ma accompagna; non impone, ma educa; non forza, ma genera.

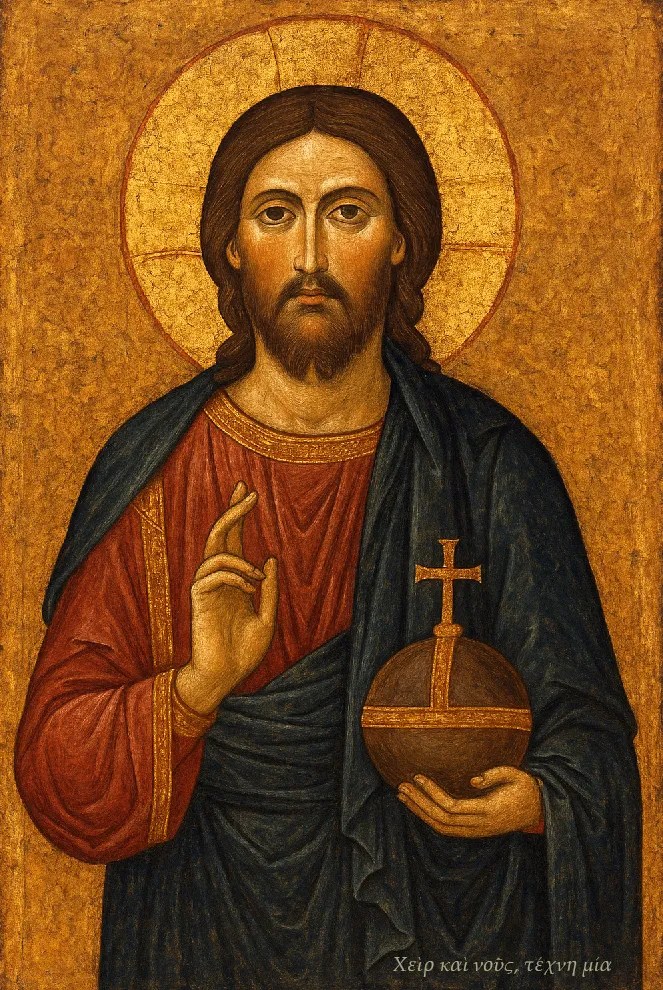

NB: in copertina, Anonimo, Dal Vangelo di Matteo: scena sacra