Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto

16 novembre 2025 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Ml 3,19-20

Sal 97

2Ts 3,7-12

Lc 21,5-19

La pagina odierna si apre con l’annuncio della distruzione del Tempio e si chiude con: “nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”.

Tanto per cominciare vorrei azzardare un paragone. Mi sembra che la spiritualità personale si sviluppi sul modello della crescita degli esseri viventi dotati di endoscheletro, come i vertebrati di cui facciamo parte: la nostra spiritualità è ciò che mantiene in posizione eretta il nostro “corpo morale”, è il nostro endoscheletro interiore. Più solido è, più i nostri muscoli possono svilupparsi e acquisire potenza; quanto più diamo spazio allo Spirito, tanto più le nostre azioni acquisiscono spessore etico.

Le istituzioni, invece, non sono tenute insieme da uno scheletro interno proprio, ma da una struttura di origine esterna costituita da un regolamento che ne definisce la forma e il funzionamento. Si potrebbe anche dire che le istituzioni si sviluppano come i bruchi. C’è il bruco che divora tutto e poi muore e quello che diventa crisalide. Quando il processo arriva al culmine si manifesta un cambiamento radicale: o la nuova formazione fallisce o… si trasforma in farfalla, e questo non avviene a costo zero. Quando si verifica il cambiamento radicale, quando è necessario passare da bruco a farfalla, il bruco diventa una crisalide e deve rompere il guscio per permettere alla farfalla di emergere. L’evoluzione radicale di un’istituzione comporta necessariamente una rottura: la struttura che la definiva si rompe per far posto alla definizione di una nuova struttura. Questo è il problema principale dell’istituzione: la coscienza morale e politica dell’istituzione equivale alla coscienza condivisa del gruppo che opera al suo interno; se la coscienza dei singoli è fasulla oppure opaca e l’istanza morale fa acqua da tutte le parti, l’istituzione è destinata prima o poi a crollare. E verrebbe da dire, speriamo prima di fare danni irreparabili!

Nel frattempo, quando la coscienza dei singoli è corrotta, immancabilmente irrompe qualcuno con la vocazione del tiranno che prende le decisioni su base personale e assume momentaneamente il controllo della comunità. È ciò che, secondo me, sta succedendo ora, c’è un personaggio di vasta fama e forte ascendente sul mondo intero, che aspira a mantenere il controllo politico-economico sull’intera comunità internazionale.

Ma Gesù ha mostrato la via per cambiare individualmente e ha denunciato pubblicamente i mali che affliggono le istituzioni, dimostrando che se un’intera istituzione è pervertita e opera sfidando la giustizia, significa che i singoli sono corrotti e che prima o dopo avrà luogo un evento esterno o interno finalizzato a offrire un’opportunità di consapevolezza collettiva e dunque di cambiamento di rotta. Se il cambiamento di rotta non ha luogo, l’istituzione è destinata al tracollo e, con tutta probabilità, all’ascesa del tiranno. Così è avvenuto per la distruzione del tempio ad opera di Tito e così era già successo una volta con Nabucodonosor.

L’etica cristiana ripudia totalmente il ruolo del tiranno, colui che decide per gli altri.

Il Messia, infatti, Gesù, non fu un capo-popolo, né un politico populista, tanto meno un tiranno. Istituì una nuova comunità improntata al principio della libertà e della fratellanza: al centro dell’attenzione della coscienza comunitaria, cioè all’interno dell’istituzione-chiesa, c’è la comunità nel suo insieme, che deve procedere unita come un solo corpo, e non può per alcun motivo lasciare indietro le sue frange più deboli.

Duemila anni fa, con Gesù di Nazaret e i suoi apostoli, è nata per la prima volta una comunità che facendo proprio il principio della pari dignità di ogni essere umano in ragione della figliolanza divina, della provenienza di ciascuno da Dio come fratello in Cristo, già dall’inizio ha stabilito l’inconsistenza fraudolenta di ogni tipo di barriera abusivamente posta dagli uomini tra classi sociali, popoli, lingue, razze, confini e culture.

Che cos’è in fin dei conti la “cattolicità”? L’etimo di “cattolico” deriva dal greco antico “katholikós” che significa “universale” o “completo”. Il termine indicava originariamente l’essere “tutto intero” o “completo”.

La chiesa primitiva nasce come istituzione che opera sfidando la falsa giustizia instauratasi nell’impero e nel tempio, istituzioni vecchie non più capaci di prendersi cura dei più deboli, inclini a farsi complici dei più forti che si arricchiscono a spese dei più umili. Tanto l’impero, quanto il tempio, storicamente, hanno preparato da sé la propria condanna, inclusi i “danni collaterali”.

Trovo il vangelo di oggi altamente istruttivo, quasi fosse un manuale di sopravvivenza su come affrontare i momenti di crisi : le guerre, le manipolazioni politiche che seminano discordia tra la gente, le rivelazioni cospiratorie, il terrorismo, le minacce di guerra che si mutano in sanguinosi conflitti sono tutti segni di istituzioni decadenti in procinto di trasformarsi in qualcosa di meglio o di collassare.

Ne traggo tre lezioni e riguardano la perseveranza:

– nella fede

– nella comunione con il Signore

– nella preghiera.

“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita” (Lc 21,19).

Rimanere sul cammino spirituale ed etico insegnatoci da Gesù dà senso alla nostra vita. Non arrendiamoci, manteniamo fede e speranza e nemmeno un capello del nostro capo andrà perduto (cfr Lc 21,17).

La perseveranza sarà per noi l’occasione di rendere testimonianza al Cristo (cfr Lc 21,13); essa è d’altronde la prova dell’alleanza che Dio ha voluto stabilire con noi. Ricordiamo la conclusione del Discorso della Montagna: “Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i torrenti, la tempesta si abbatté su quella casa, ma essa non crollò, perché le sue fondamenta erano sulla roccia” (Mt 7,24-25).

La preghiera, infine, è ciò che ci consente di rimanere saldi: “Non dormite, pregate in ogni momento; allora avrete la forza di superare qualsiasi cosa accada e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” (Lc 21,36).

Vegliamo e preghiamo: è nella preghiera che troveremo la forza di perseverare.

La rilevanza del testo evangelico di questa domenica consiste nel ricordarci come vivere da cristiani quando tutto il resto del mondo vacilla intorno a noi.

Sale della terra per conservare il gusto della vita e luce del mondo per illuminare le scelte future, sappiamo che “l’orizzonte istituzionale di governance” della Chiesa passa attraverso l’amore e la giustizia per tutti.

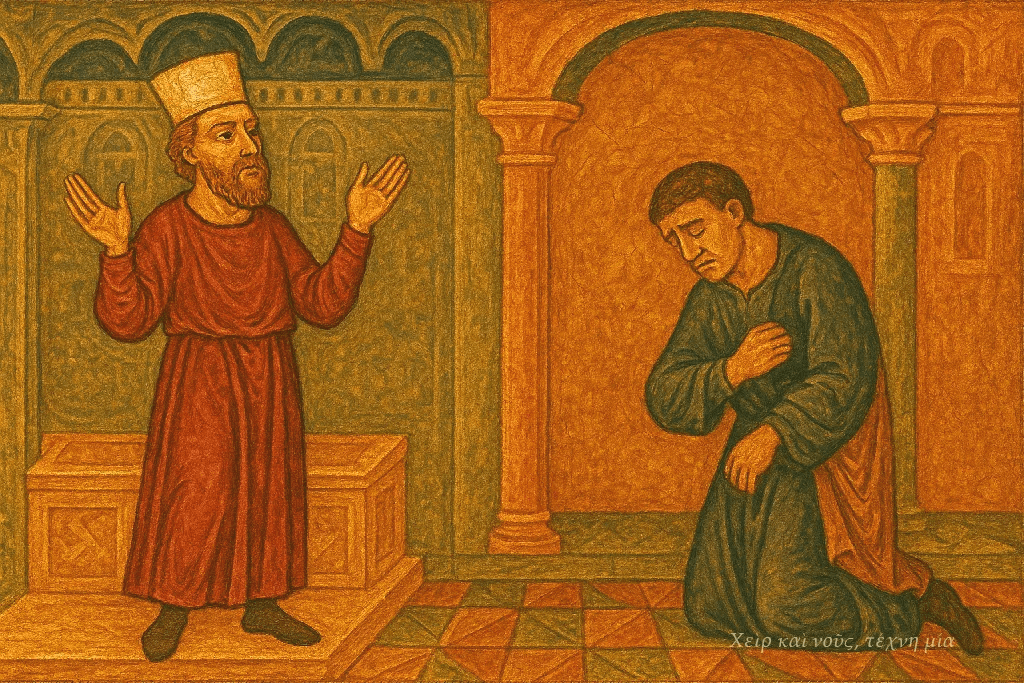

NB: In copertina, Anonimo, Della corruzione: la caduta delle istituzioni