Lasciate che i bambini vengano da me; non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro

6 ottobre 2024 – XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Vangelo: Mc 10,2-16

L’essere umano è maschio e femmina e questo non dovrebbe sorprendere poiché vediamo una differenziazione simile in tutti gli esseri viventi.

Eppure, a pensarci bene, cosa c’è di più sorprendente? Questo “simile”, rappresentato dalla persona dell’altro sesso, è allo stesso tempo il “diverso”, al punto che è inutile fingere di capirlo fino in fondo.

Il risultato è un fascino non interamente frutto dell’attrazione sessuale, ma anche dell’attrazione del mistero.

Ciascuno sente vagamente che l’altro è qualcuno che “non è…”, che “non ha”…, di cui “non sono…”, di cui “non ho…”, ma in ogni caso, difficile da definire del tutto in forma positiva. E questo, secondo me, può creare una curiosità, amplificata dal bisogno del nuovo e, ovviamente, dall’attrazione sessuale. Fin qui niente di male: gli esseri umani “funzionano” proprio così, a vantaggio della loro magnifica capacità di adattamento all’ambiente.

Ciascuno dei due illustra per l’altro la differenza; ecco perché, per la fede cristiana, l’unione dell’uomo e della donna assume un significato teologico. Dio è il “totalmente altro” rispetto a tutto ciò che noi esseri umani siamo o possiamo essere e l’unione con questo totalmente altro è il desiderio di fondo che anima la vita. La differenza e, insieme, il bisogno di unità perché la vita viva, costituiscono la dinamica dell’amore e questo vale sia per la relazione dell’essere umano con Dio, che per la relazione tra l’uomo e la donna: vediamo in essa un “sacramento”, cioè un segno riconoscibile di ciò che sta accadendo tra Dio e noi.

Il Nuovo Testamento allargherà il concetto parlando in termini matrimoniali dell’unione di Cristo con la Chiesa, e infine con l’umanità. È allora che l’Alleanza assume il suo significato ultimo e che l’amore si rivela come il segreto del nostro rapporto con Dio e con il prossimo. Si tratta di amore, non di fusione che tende a cancellare le differenze, ma dono di sé, perché l’altro sia libero, a sua volta, di amare. La reciprocità delle intenzioni rende possibile l’unità della coppia.

Certamente, l’unità della coppia rappresenta un ideale molto ampio e alto.

Nel versetto 12 del Vangelo di oggi, Gesù parla anche del ripudio del marito da parte della moglie. Un’aggiunta, neanche lontanamente contemplata dall’Antico Testamento, che susciterà le parole di Paolo: “Non c’è né uomo, né donna”. La formula va intesa, in particolare, in riferimento allo stato sociale: l’intera vicenda biblica si articola nell’ambito di una cultura patriarcale, ma la attraversa per oltrepassarla; con tutta evidenza, ad oggi, non abbiamo ancora assimilato le tappe dell’intero percorso, ancora incompiuto.

L’uomo e la donna sono posti da Gesù sullo stesso piano, in forza di una legge che egli non fa risalire a Mosè, ma “al principio”. Non si tratta di una prescrizione dipendente da una religione o da una cultura, ma della natura stessa dell’essere umano, che nessuna prescrizione legale può cancellare, magari allo scopo di attutire le sofferenze derivanti dai conflitti di coppia per una sola delle parti in gioco. Non si può fare giustizia, prendendo a criterio una sorta di “diseguaglianza legalizzata”. L’essere umano comincia ad esistere per sempre quando entra in relazione. Di più: da solo, in sé, è relativo, nel senso letterale del termine: l’essere umano è, perché “in connessione con…”.

Genesi 2 dà esplicitamente la parola all’uomo solo quando incontra la donna: “Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta»”. Il versetto è basato sulla somiglianza del suono tra i due termini che in ebraico indicano rispettivamente “uomo” e “donna”.

Quanto appena detto, forse, aiuta a capire meglio perché la Chiesa mantenga saldo il principio dell’indissolubilità del matrimonio. Si tratta di rendersi conto che il rapporto dell’essere umano con la vita è il suo rapporto con Dio, si tratta di un’unica, identica cosa.

Quando nasce l’amore tra un uomo e una donna, il più delle volte è un “amore ingenuo” o, se si vuole, “nativo”. L’euforia iniziale, che non vede altro all’infuori dell’amato, può celare zone d’ombra che s’annidano nel vissuto personale. Riguarda tutti, indistintamente; se all’euforia iniziale segue la delusione e il conflitto, è segno che l’ipotetico dono di sé si sostanzia soprattutto delle proprie delusioni e frustrazioni. In questo caso è facile scoprire delle zone di “non-amore”. Al contrario, Se al termine dell’euforia iniziale, si riesce ad amare anche le ferite dell’altro, allora entriamo veramente nella dinamica dell’amore che si costruisce e si rinnova giorno dopo giorno. Si badi: non si tratta di un contratto di mutuo soccorso, ma un tempo della vita nel quale si prende la decisione di fare del proprio dono di sé una fonte di consolazione e gioia per l’altro. Allora ci sarà sempre un altro con noi a guidarci: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome…”

Le forme di amore fragile che tendono a “divergere”, a volgersi altrove, a distogliere il volto dalla decisione una volta presa, sono comunque sempre segno di sofferenza, cui è necessario a mio avviso, rispondere con un “di più” di amore, non con un “di meno”, e una Chiesa amorevole e accogliente non può chiudere il porto a dei naviganti che rischiano di naufragare durante una tempesta in mare aperto.

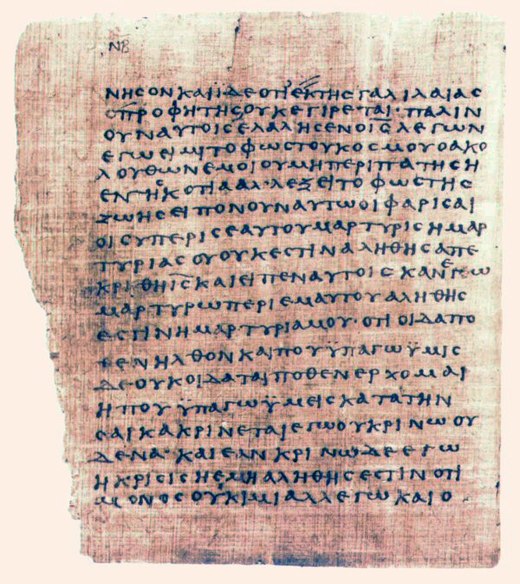

NB: per info sull’immagine di copertina clicca qui